বগুড়া: উত্তরের মিথের নগর

সুপিন নওশাদ:

বগুড়া—বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি প্রাচীন জনপদ, ইতিহাস, পুরাণ ও প্রত্নতত্ত্বের সমন্বয়ে গঠিত এক বিস্ময়কর নগরী। এখানে প্রতিটি স্থানের নাম, প্রতিটি ধ্বংসপ্রায় স্তূপ, প্রতিটি কিংবদন্তি যেন ইতিহাসের নীরব সাক্ষ্যবাহক। এই জনপদের অন্যতম আকর্ষণীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন গোকুল মেধ বা গোকুল মেড়। মহাস্থানগড় থেকে দেড় কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এই বিস্ময়কর স্থাপনাটি সাধারণ্যে ‘বেহুলার বাসরঘর’ নামে পরিচিত।

গোকুল মেড়ের সঙ্গে যুক্ত কাহিনিটি শুধু একটি স্থানিক পরিচিতি নয়, এটি উত্তরবঙ্গের, বিশেষত বগুড়ার একটি বিস্তৃত লোক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কেন্দ্র। মহাস্থানগড়ের আশপাশের পলাশবাড়ী, গোকুল, চাঁদমুহা, চিঙ্গাসপুর, রামশহর, শ্যামপুর প্রভৃতি গ্রামে বেহুলা-লখিন্দরের গল্প ছড়িয়ে আছে স্থাপত্য ও নামের ছলে। নেতাই ধোপানির ধাপ, চাঁদ সদাগরের বাড়ি, উজানীনগর, কালীদহ সাগর, পদ্মার বাড়ি বা মঙ্গলকোট, যোগীর ভবন ইত্যাদি নাম স্থানিক লোকবিশ্বাসের অনিবার্য প্রতিফলন।

বাংলা লোকসাহিত্যে মনসামঙ্গল একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মনসাসংক্রান্ত কাব্যচর্চা ছিল সমগ্র বাংলায় ব্যাপক। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে তিন শতাধিক মনসাসংক্রান্ত স্থাননাম পাওয়া যায়। ড. দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন, কীভাবে মনসার ভাসান এই জনপদের মানুষের কল্পনা ও সংস্কৃতিতে এক অদ্ভুত নিবেদন সৃষ্টি করেছিল। জনগণের ভালোবাসায় তাঁরা চাঁদ সদাগরের জন্মস্থান নিজেদেরই এলাকা ভেবে নিতে শুরু করেছিল।

উত্তরবঙ্গে মনসামঙ্গল কাব্যের তিনজন বিশিষ্ট কবি হলেন: তন্ত্রবিভূতি (মালদা-মুর্শিদাবাদ), জগৎজীবন ঘোষাল (কোচবিহার-জলপাইগুড়ি), এবং জীবনকৃষ্ণ মৈত্র (বগুড়া)। জীবনকৃষ্ণ মৈত্রের অবদান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বগুড়ার মহাস্থানের লাহিড়ীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং আঠারো শতকের প্রথমার্ধে রচনা করেন ‘মনসার ভাসান’ বা ‘বিষহরি পদ্মাপুরাণ’। দরিদ্র কবি হিসেবে হাটে-বাজারে গান গেয়ে এবং পুথি বিক্রি করে সংসার চালাতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত তাঁর তিনটি পুথি ছাড়াও বগুড়া উডবার্ন লাইব্রেরিতেও তাঁর পদ্মাপুরাণের একটি অনুলিপি রয়েছে, যদিও সেটি বর্তমানে প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য।

এই কবিকে ঘিরে বগুড়ায় বেশ কিছু কিংবদন্তিও প্রচলিত আছে। যেমন—শাজাহানপুর উপজেলার আড়িয়া গ্রামে গানের পারফরম্যান্স শেষে অনাদরে বিদায় পেয়ে তিনি ব্যঙ্গাত্মক রূপে গ্রামের নামকরণ করে যান এক ছড়ায়:

“আড়িয়া গাঁয়ের গাইরা মরদ/ মাগীর কামায় খায়। জীবন মৈত্র গাইতে আস্যা/ উবাস পার্যা যায়।”

এ ছড়াটি প্রমাণ করে যে তাঁর উপস্থিতি ছিল কেবল সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক নয়, বরং জনগণের জীবনের গভীরে প্রবেশ করা এক সামাজিক প্রতিক্রিয়া।

জীবন মৈত্রের পদ্মাপুরাণ এবং লোকজ কল্পনার প্রভাবে মহাস্থানের পারিপার্শ্বিক গ্রামগুলোতে বেহুলাসংক্রান্ত নাম ও মিথের বিকাশ ঘটে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, ধর্মীয় পুনর্জাগরণের যুগে (চতুর্দশ-অষ্টাদশ শতক) বাংলা জুড়ে বৈষ্ণব ও মঙ্গলকাব্যধারার দেব-দেবীদের প্রভাবে স্থানীয় ভূ-প্রকৃতি ও স্থাননামের এক নতুন ব্যাখ্যা গড়ে ওঠে। বগুড়ার গোকুল, বৃন্দাবন পাড়া, মথুরা, কৃষ্ণপুর, বারানসী, গোপালবাড়ি, কালীদহ সাগর, চাঁদমুহা, হরিপুর, নেতারপাট—এই স্থাননামগুলোর জন্মও সেই ঐতিহাসিক ধর্মীয় ও সামাজিক মনোভাবের প্রতিফলন।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এসব স্থাননামের পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট। তুর্কি বিজয়ের ফলে স্থানীয় হিন্দু জনগোষ্ঠী এক মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ায় নিজের ধর্মীয় পরিচয়কে আরও দৃঢ় করতে চেয়েছিল, এবং এই আকুলতা থেকেই জন্ম নেয় মাহাত্ম্যসূচক স্থাননাম।

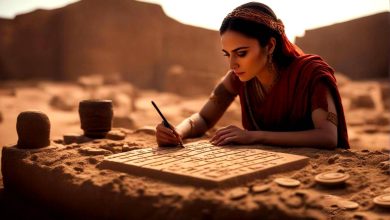

১৯৩৪-৩৬ খ্রিস্টাব্দে গোকুল মেধে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সময় আবিষ্কৃত হয় একটি চৌকোনা কক্ষ, যার চার কোণায় ছিল ছিদ্র। এই অবকাঠামোগত বৈশিষ্ট্য, স্থানীয় লোককথা ও পাশ্ববর্তী মনসাসংক্রান্ত স্থাননামগুলোর মিলিয়ে গড়ে ওঠে ‘বেহুলার বাসরঘর’ মিথটি। এই মিথের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে পর্যটন-আকর্ষণ এবং সাংস্কৃতিক কৌতূহল।

গোকুল মেধের প্রকৃত ইতিহাস অবশ্য ভিন্ন। এটি ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত আমলে নির্মিত একটি বৌদ্ধ স্তূপ। এর উচ্চতা ১৩ মিটার, আয়তন ৭৭x৫৩ মিটার, এবং এর অভ্যন্তরে রয়েছে ১৭২টি বদ্ধ প্রকোষ্ঠ। সেন আমলে একাদশ বা দ্বাদশ শতকে এখানে শিবমন্দির স্থাপন হয়। পরে দীর্ঘ সময় এটি পরিত্যক্ত ছিল।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পুনরায় জনসম্মুখে আসে। ১৯৩৪-৩৬ সালের খননকাজে মৃৎপাত্র, সর্পমূর্তি, এবং বিভিন্ন ধর্মীয় নিদর্শনের সন্ধান মেলে। এদের মধ্যেই পাওয়া যায় সর্পফণাধারী নারীমূর্তি—যা একে পদ্মা বা মনসার বাড়ি হিসেবে ভাবার পথ প্রশস্ত করে। ফলে গোকুল মেধ হয়ে ওঠে সর্পপূজার কেন্দ্র, এবং চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে ‘বেহুলার বাসরঘর’ মিথ।

উল্লেখযোগ্য যে, উনিশ শতকের বিভিন্ন লেখক যেমন কালীকমল সার্বভৌম (১৮৬১), জেএন গুপ্ত (১৯১০), প্রভাসচন্দ্র সেন (১৯১৩/১৯২৯), হরগোপাল দাস কুণ্ডু (১৯১৯) গোকুল মেধের কথা লিখেছেন বটে, তবে কোথাও ‘বেহুলার বাসরঘর’ নামটি উল্লেখ করেননি। কাজী মোহাম্মদ মিছের (১৯৫৭) লেখা ‘বগুড়ার ইতিকাহিনী’-তে প্রথম এর উল্লেখ পাওয়া যায় ‘লক্ষ্মীন্দরের মেড়’ হিসেবে। সুতরাং অনুমান করা যায়, ১৯৩০-এর দশকের প্রত্নখননের পর থেকেই এই স্থাপত্যটি ‘বেহুলার বাসরঘর’ নামে জনপ্রিয় হতে শুরু করে।

অতএব, গোকুল মেধ শুধু একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নয়; এটি উত্তরাঞ্চলের এক সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মিথের কেন্দ্র। এখানে বৌদ্ধ, হিন্দু ও লোকধর্মের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এক স্বতন্ত্র উত্তরীয় সংস্কৃতি, যার প্রতিচ্ছবি আমরা পাই গোকুলের ইটের স্তূপে, বেহুলার কান্নায়, পদ্মার শক্তিতে এবং চাঁদ সদাগরের স্বপ্নে। বগুড়া সত্যিই হয়ে উঠেছে উত্তরের মিথের নগর।

বাংলাপরিসর/এআর